Наша кафедра (кафедра №7) радиофизического факультета ТГУ ведет подготовку:

- по направлению 03.03.03 – радиофизика (степень – бакалавр), срок обучения – 4 года;

- по направлению 03.04.03 – радиофизика (степень – магистр), срок обучения – 2 года.

Кафедра космической физики и экологии является самой молодой кафедрой радиофизического факультета Томского государственного университета. Приказ об образовании кафедры был подписан 8 мая 1996 года ректором ТГУ профессором Г.В. Майером. Кафедра выделилась из кафедры радиофизики радиофизического факультета ТГУ, организатором кафедры является профессор Колесник Анатолий Григорьевич.

Основными научными направлениями работы кафедры являются физика солнечно-земных связей, радиофизические и оптические методы дистанционного зондирования окружающей среды, физические процессы в верхней атмосфере и ионосфере, процессы переноса удерживаемого ионосферной плазмой электромагнитного излучения в окружающей среде, процессы генерации и распространения электромагнитных волн в околоземном пространстве, атмосферный инфразвук и проблемы акустической экологии, физические и биофизические аспекты низкочастотной электромагнитной экологии. В основе этих направлений лежат три составных части – радиофизика, геофизика, биофизика.

Развитие радиофизики в Томске восходит к профессору ТГУ Ф.Я. Капустину, использовавшему методы пассивной радиолокации для исследования влияния солнечного затмения на грозовую активность. Далее, в 20-е годы XX века в университете была открыта кафедра электромагнитных колебаний, в 1928 году основан Сибирский физико-технический институт (СФТИ), а в начале 50-х годов радиофизический факультет и кафедра радиофизики.

Становление и развитие геофизических исследований верхней атмосферы и околоземного космического пространства тесно связано с именем профессора В.Н. Кессениха (). Под его руководством разработана и создана (в 1936 г.) первая на территории России и стран СНГ регулярно действующая ионосферная станция. Исследования верхней атмосферы и ионосферы перешли от этапа единичных и весьма разнородных экспериментов к планомерному накоплению экспериментальных данных, их обработке и обобщению. Им же была сформулирована программа исследований околоземного космического пространства: верхней атмосферы и ионосферы на десятилетия вперед. С течением времени тематика ионосферных исследований становилась более масштабной – вначале рассматривались вопросы морфологии ионосферы, затем на первый план вышли вопросы математического моделирования процессов в верхней атмосфере и ионосфере. Постановка и решение проблемы самосогласованного математического описания околоземной плазмы принадлежат организатору кафедры профессору А.Г. Колеснику. Это направление, активно развивавшееся в СФТИ при ТГУ и на кафедре радиофизики, в настоящее время продолжает развиваться на кафедре космической физики и экологии.

Осознание роли электромагнитного поля КНЧ-диапазона как одного из физических полей, окружающих Землю, в развитии и поддержании жизни на планете привело к формированию научного направления «Электромагнитная экология». Идея постановки работ по проблеме «Электромагнитная экология» и их развитие на кафедре космической физики и экологии принадлежат профессору А.Г. Колеснику. Данное направление базируется, в том числе, на результатах многолетних исследований закономерностей биологического действия низкочастотных электрических и магнитных полей действующей с 1967 г. в СФТИ лаборатории бионики, возглавляемой Геннадием Федоровичем Плехановым. На основе многолетних данных синхронного мониторинга и созданной математической модели сотрудниками кафедры установлены закономерности пространственно-временного распределения характеристик электромагнитного поля в окружающей среде в зависимости от гелиогеофизической обстановки. Эти результаты используются в решении проблемы поиска механизмов солнечно-земных связей и влияния электромагнитного поля как одного из физических полей околоземного пространства на окружающую среду и биологические объекты.

При подготовке специалистов радиофизиков-экологов на первом этапе (подготовка бакалавров) в учебном плане, при выборе специальных дисциплин, основной акцент сделан на специальные курсы, где главным является: развитие целостной картины окружающего мира; овладение методами и средствами диагностики и контроля состояния окружающей среды.

Учебные планы на втором (подготовка магистров) уровне предусматривают три основных блока специальных курсов для углубленного фундаментального образования: специальные вопросы экологии, включая вопросы электромагнитной экологии; методы дистанционной диагностики состояния окружающей среды по следующей схеме: методы измерений – диагностика – экологическая экспертиза; математическое моделирование и методы прогнозирования катастроф.

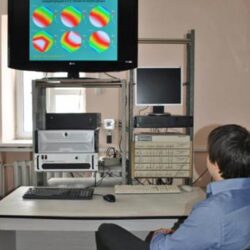

Наряду с традиционными факторами загрязнения окружающей среды, в специальные курсы включены вопросы, посвященные воздействию излучений различной природы на окружающую среду, а также загрязнению окружающей среды электромагнитными волнами. Спецкурсы сопровождаются практическими и семинарскими занятиями и циклами лабораторных работ с использованием самых современных научно-технических комплексов, в том числе уникальных экспериментальных установок.

Кафедра обеспечивает чтение потокового курса радиофизического факультета ТГУ «Физика ионосферы и распространение радиоволн».

Для подготовки специалистов и магистров по специализации кафедры читаются следующие спецкурсы: «Волны в околоземной плазме», «Статистические методы в экологии», «Биофизика», «Электромагнитная экология (физические основы)», «Солнечно-земная физика», «Радиофизические измерения в экологии», «Оптическая диагностика окружающей среды», «Радиофизическая диагностика окружающей среды», «Акустические методы в экологии», «Ионизирующее излучение в экологии», «Электромагнитная экология (биофизические основы)».

На кафедре ведется подготовка аспирантов по научному направлению 1.3 – «Физические науки».

Материальной базой кафедры являются научно-технические комплексы с соответствующим методическим обеспечением научно-исследовательских, лабораторных и практических работ.

В их числе:

- станция вертикального импульсного зондирования ионосферы (работает в режиме мониторинга с 1936 года, включена в «Перечень уникальных экспериментальных установок национальной значимости»);

- уникальный аппаратно-измерительный комплекс мониторинговых измерений характеристик электромагнитных излучений окружающей среды (включает установку измерения спектральных характеристик в КНЧ диапазоне (от 0.01 до 40 Гц);

- установка измерения спектральных характеристик в диапазоне гармоник промышленной частоты (от 5 Гц до 1 кГц);

- установка измерения уровня электромагнитного фона в НЧ, СЧ, ВЧ и УВЧ диапазонах (от 30 кГц до 60 МГц);

- установка измерения спектральных характеристик КНЧ-модуляции в ВЧ сигналах, проходящих через ионосферный канал связи);

- трехкомпонентная магнитовариационная станция по регистрации вертикальной, восточной и северной компонент геомагнитного поля в диапазоне частот от 0.01 до 20 Гц);

- измерительно-вычислительный комплекс инфразвукового фона (в диапазоне частот от 0.01 до 40Гц);

- уникальный аппаратно-измерительный комплекс психофизиологического состояния организма человека (содержит мониторы суточной регистрации электрокардиограммы, артериального давления, электрической активности мозга человека);

- автоматизированная метеорологическая станция;

- мобильный измерительно-вычислительный комплекс для регистрации акустических и электромагнитных полей городской среды;

- измерительная лаборатория для проведения экспериментальных работ по воздействию слабых акустических шумов на организм человека, оснащенная средствами генерации и регистрации акустических полей.

Вся регистрируемая в режиме круглосуточного, круглогодичного мониторинга первичная информация оцифровывается, записывается и хранится в тематических базах данных, текущая зарегистрированная информация после первичной обработки отображается в сети Internet по адресу: http://sosrff.tsu.ru.

Помимо этого, в учебном процессе используется научная и производственная база Института оптики атмосферы СО РАН, Комитета по защите окружающей среды и природным ресурсам Томской области, малого инновационного предприятия «ТОМИОН», в том числе с возможностью прохождения учебной практики студентами кафедры.